Se pensiamo che Gaudí si dedica a quest’opera in un momento storico in cui Barcellona è considerata la capitale anarchica d’Europa, una città in cui le chiese si bruciavano, non si costruivano, quello che ha fatto quest’architetto ci costringe a porci una domanda: perché? Chi gliel’ha fatto fare? E, usando le parole di Cormac McCarthy in Non è un paese per vecchi, l’unica risposta che riusciamo a darci è che Gaudí «doveva avere una specie di promessa nel cuore». Ma non bisogna per forza voler fare cattedrali o essere architetti per rimanere provocati dalla sua vita: ognuno di noi, penso, desidererebbe essere capace di fare questo tipo di promessa.

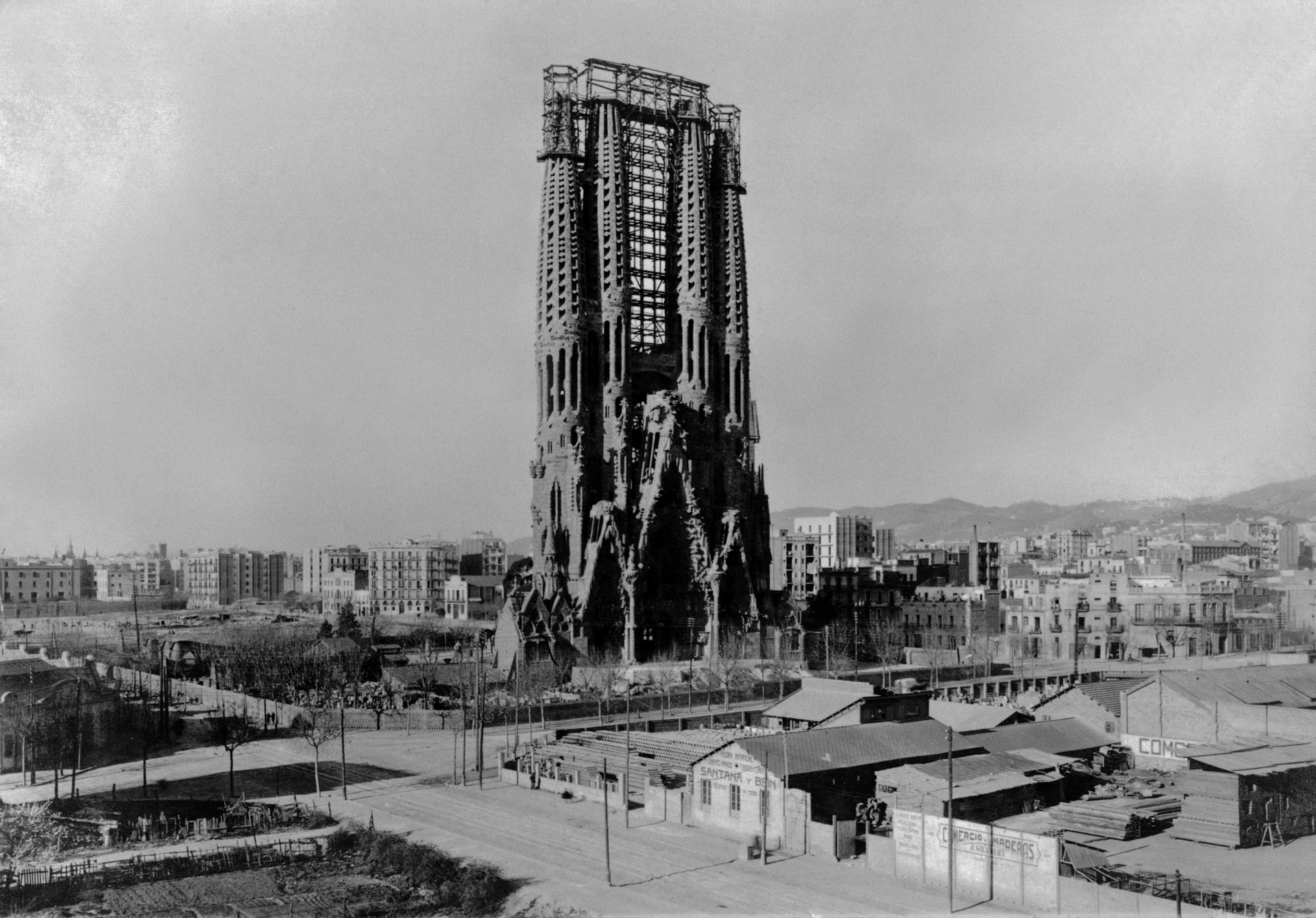

Nei mesi di preparazione della mostra è stato meraviglioso familiarizzare sempre di più, a poco a poco, con la speranza che permea la storia della Sagrada: una speranza che nasce da una bellezza ed è sostenuta da un popolo. Due fatti sono esemplificativi. Il primo riguarda la facciata della Natività. Sono impressionanti le foto del cantiere risalenti al 1926, anno della morte di Gaudí. L’architetto lascia un cantiere stranissimo: oltre alla cripta e all’abside c’è solo quella facciata, altissima, con una distesa di fango intorno: «Abbiamo realizzato una facciata completa della chiesa perché la sua importanza renda impossibile abbandonare i lavori», scrive prima di morire. Gaudí sceglie di non costruire la chiesa uniformemente dalle fondamenta, come sembrerebbe più logico, ma di portare a compimento prima un’intera facciata, quella della Natività, in modo che essa sia un particolare finito di bellezza capace di sostenere la fatica di un cantiere che sarebbe durato ancora più di cento anni.