Che cosa hanno in comune le «generazioni»?

In questi giorni in cui inauguravo l’anno con una nuova classe di quattordicenni ho incontrato tre ex-alunni, guarda caso tre tornate di maturità: 30, 25 e 20 anni. Questi incontri mi hanno fatto riflettere sull’unità di misura che segna il tempo di noi insegnanti: il lustro, cinque anni, dal primo di superiori alla maturità. Un lasso di tempo che sembra segnare anche i cambi di generazione. Se prima si contavano in quarti o quinti di secolo ora le generazioni paiono mutare ogni lustro, tanto che lo stesso studente ventenne, raccontandomi un episodio di interazione con alcuni quindicenni, si diceva profondamente diverso da loro alla stessa età. Ma di che cambiamento parliamo? Che cosa cambia e che cosa rimane uguale? E noi che re(si)stiamo in cattedra che cosa abbiamo da dire o da dare a ragazzi che mutano così rapidamente? Alla domanda che mi viene rivolta spesso: come sono i ragazzi di oggi? Rispondo: come sempre, come te e me alla loro età. La risposta spiazza, convinti come siamo che l’unico tempo esistente sia quello lineare e dettato dall’accelerazione del progresso. Allora, parlando di «lustri» (dal latino lavare: la lustratio era il rito di purificazione della città dai mali che nell’antica Roma avveniva ogni cinque anni), provo a «illustrare» (pulire: rendere chiaro) qualche punto oscuro del rapido divenire che rende più evidente ciò che invece non cambia mai.

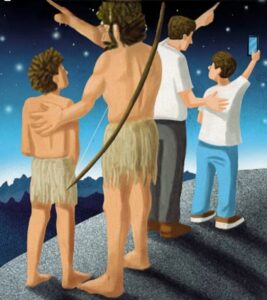

Ho affrontato la maturità nel 1995: Internet non esisteva, la conoscenza era nei libri e nelle enciclopedie (le più avveniristiche in cd). Poi con i motori di ricerca la conoscenza si è spostata online. Dopo con i cellulari si è infilata in tasca e sui social. Ora con l’AI, che segna il prima e dopo Cristo dell’apprendimento e dell’insegnamento, non solo la conoscenza ma proprio l’intelligenza si sposta fuori di noi. Questa accelerazione e dislocazione ci cambia o la struttura del Sapiens resta la stessa? Mutano le abilità: con il cambio automatico guidare è più facile ma si diventa più disattenti; da quando ci sono i cellulari molti ragazzi non sanno leggere l’orologio a lancette ma sanno girare un video; si stanno diffondendo strumenti capaci di tradurre istantaneamente il parlato in altre lingue: perderemo capacità e voglia di imparare le lingue? Ci capiremo meglio o peggio? Vedremo. Già Platone temeva che la scrittura ci avrebbe fatto «perdere» la memoria, nessuno avrebbe più «mandato» a mente l’essenziale ma lo avrebbe «demandato» al supporto scritto. Aveva ragione, ma proprio grazie a questo (oltre ad avere i suoi capolavori) la memoria si sgravò dell’eccessivo peso di conservazione tipico delle culture orali, aprendosi a nuove conoscenze. Ed è stato un bene tanto che nessuno si sognerebbe di tornare indietro. Da questo punto di vista l’IA avrà un impatto pari se non superiore all’uso della scrittura. D’altronde questo è lo scopo della tecnica: sollevare l’uomo dal peso del lavoro per guadagnargli riposo e tempo. Però oggi ci sono due novità paradossali. La prima è che il tempo liberato dalla tecnologia lo utilizziamo per altra tecnologia (stare sul cellulare; le e-mail che dovevano alleggerirci sono invece diventate un lavoro a sé…). La seconda è che nel XX secolo abbiamo creato per la prima volta strumenti che invece di alleggerirci possono vaporizzarci (la bomba). E l’AI, a detta dei suoi stessi inventori (si vedano su queste pagine le due recenti interviste di Riccardo Luna ai Nobel e padri dell’AI, Geoffrey Hinton e Yoshua Bengio), avrà derive simili se non sarà regolamentata e la si lascerà in mano all’industria bellica e alle logiche di mero profitto delle big tech. Ma in mezzo ai mutamenti, più o meno profondi, delle nostre abilità mi chiedo: qualcosa resta invariato? Che cosa mi permette ancora di educare i ragazzi nati dopo Internet, quelli nati dopo il cellulare, quelli nati dopo l’AI e chissà cos’altro? Che cosa hanno in comune le «generazioni» (oggi usiamo il termine per indicare l’ultimo modello di telefono o di pc e non le persone)? Un ragazzo maturato nel 1995 e uno che si maturerà nel 2030, sette lustri dopo, fioriscono allo stesso modo? Sì. E la risposta è proprio nella parola «generazione»: ciò che non cambia è «essere generati». La radice (gen-) tanto antica quanto feconda contiene l’insieme di generare, nascere e diventare come mostrano i molteplici quotidiani esiti lessicali: genio, genitori, genuino, genitali, generoso, gentilezza, genere, genetica, genoma, gene, genocidio, genealogia, fotogenico, idrogeno, ossigeno, cosmogonia… Tutti, proprio tutti nella storia, abbiamo una sola cosa in comune: il fatto di essere figli. Questa condizione è quindi per natura il cardine dell’esistenza, e quindi rafforzare, aiutare, confortare – in una parola educare – questa condizione è la chiave di ogni vita riuscita, in particolare se in formazione. Ma che significa sentirsi (non basta esserlo materialmente) «generato»? Sperimentare che la vita che abbiamo è ricevuta, non ce la siamo data da soli ed è illusorio volerlo fare, e che per ri-generarla bisogna attingere a una fonte che non è in noi. Diventare «sempre più» figli significa (imparare a) ricevere la vita, sentirsi voluti al mondo e saper cercare nel mondo ciò che ci serve per compierci, qualsiasi siano le condizioni contingenti. Quello che ha fatto fiorire un ragazzo maturato nel 1995 e ne farà fiorire uno che si maturerà nel 2030 è quanto si sente figlio, cioè generato alla vita e voluto in essa, in ogni istante. Non è un caso che il DNA letterario del Sapiens, l’Odissea, non cominci con Ulisse ma con il figlio, Telemaco, che per diventare adulto deve prima trovare il padre. Ma per farlo gli occorre una nave con la quale lasciare Itaca. E noi quali strumenti scegliamo perché i ragazzi salpino verso la vita? Quelli che li rendono più generati e quindi più generosi? Per esempio il cellulare prima di una certa età non genera ma de-genera. E non è questione di poco conto, perché poi da quanto sono e mi sento generato dipende quanto sarò generativo, cioè capace di creare e ampliare la vita: è genuino, generoso, gentile chi si sente voluto al mondo, solo chi è grato della vita ricevuta ne provoca altrettanta. «Io ogni giorno porto felicità a qualcuno» ha sentenziato una bambina di 7 anni che conosco. Non saprei esprimere meglio la condizione di chi è e si sente figlio. Ci accade, a 7 o 77 anni, quando siamo destinatari di un atto creativo o lo compiamo. Il verbo che racchiude ogni atto creativo è «amare» ma si coniuga nei modi originali in cui ciascuno di noi pro-crea, cioè fa vita nuova o fa nuova la vita: scrivere, dipingere, accarezzare, cucinare, incoraggiare, studiare, suonare, raccontare, passeggiare, curare, guardare negli occhi, lavorare, fare sport, prendere per mano, riposare, correggere, parlare, abbracciare, ascoltare, sorridere… Tutto ciò che è fatto per amore e per amare ha un effetto d’essere: (ri-)genera. E allora come sono i ragazzi oggi? Come sempre: più o meno generati, affamati di sentirsi unici, voluti al mondo da chi li educa. Questo permette non solo di imparare bene la matematica, la biologia e l’italiano, ma di servirsene per essere e diventare se stessi, senza dover vendersi, tradirsi, fingere per ricevere un po’ di amore, perché in un mondo che cambia a ogni lustro, l’amore non cambia mai.